Si le patriotisme, comme l’a dit un jour le fanfaron Samuel Johnson, « est le dernier refuge des scélérats », alors « l’intérêt national » doit être le premier. C’est la justification la plus protéiforme : en l’invoquant, les États peuvent tout aussi bien légitimer des interventions militaires qu’excuser une passivité impardonnable. Qui n’a pas entendu à un moment donné un responsable du gouvernement exprimer sa sympathie pour le sort de telle ou telle personne, pour ensuite ajouter qu’il n’est pas dans l’intérêt national des États-Unis de faire quoi que ce soit à ce sujet ? Omniprésente dans la rhétorique impérialiste, l’expression « intérêt national » n’est donc pas moins courante dans les discours des isolationnistes louches – elle signifie, en d’autres termes, tout ce que le gouvernement veut lui donner.

Retraçant la montée des États-Unis vers l’hégémonie régionale, l’étude de Sean Mirski Nous pouvons dominer le monde est un recueil de la façon dont Washington, en assimilant la doctrine Monroe à l’intérêt national, a sanctifié de nombreuses interventions militaires dans son hémisphère. La politique étrangère des États-Unis, dit Mirski, « a été systématiquement façonnée par un défi central et primordial » : le soi-disant problème de l’ordre. Pour garantir l’intégrité de la doctrine Monroe, les décideurs américains se sont sentis obligés d’intervenir « chaque fois qu’un de leurs voisins remplissait trois conditions : il était stratégiquement important, il était menacé par des puissances étrangères et il était trop instable ou trop faible pour se défendre ». En proclamant l’importance stratégique du continent tout entier, les États-Unis ont préparé le terrain pour des interventions partout où les empires européens pourraient débarquer leurs forces.

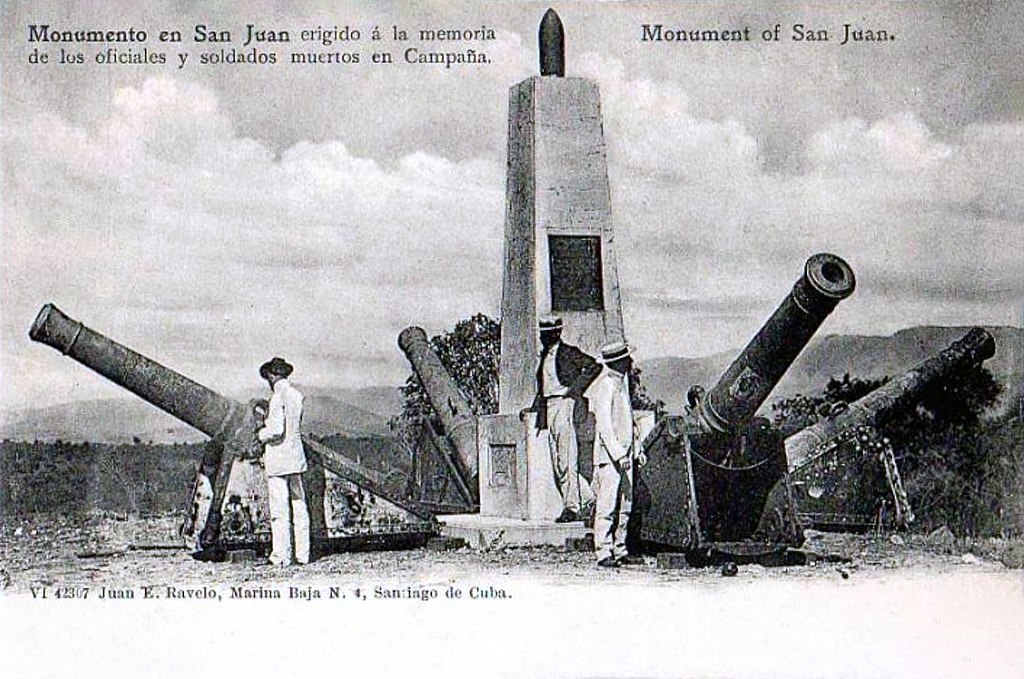

Mirski décrit trois phases de l’interventionnisme américain avant la Seconde Guerre mondiale. De 1860 à 1896, les États-Unis ont répondu aux incursions européennes en cherchant à renforcer les pays voisins par le commerce. Washington espérait que les voisins prospères pourraient eux-mêmes garantir leur propre souveraineté, même si les États-Unis étaient bien entendu prêts à recourir à la force si nécessaire. La deuxième phase – la plus expansionniste – a commencé avec la guerre hispano-américaine et a duré jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l’hégémonie régionale américaine a été assurée. La troisième phase a vu le retour de la politique du « bon voisinage » ; Cependant, cette brève pause impérialiste a pris fin avec la guerre froide. Voilà, en termes très simples, l’évolution de l’interventionnisme américain – mais qu’en est-il de ses conséquences ? Théoriquement, les interventions étaient censées stabiliser les pays agités, mais en pratique, elles ont abouti à encore plus de conflits :

À maintes reprises, les États-Unis interviendraient pour stabiliser et renforcer leurs voisins en difficulté ; à maintes reprises, ces interventions échoueraient, conduisant à une plus grande instabilité qui nécessiterait de nouvelles interventions plus intrusives.

Ce n’est qu’une fois la Confédération vaincue que les États-Unis purent commencer à appliquer la doctrine Monroe. Napoléon III de France avait profité de la guerre civile américaine pour installer le malheureux prince des Habsbourg Maximilien sur le trône du Mexique ; en réponse, Washington a fourni des armes à ses ennemis, les a mis à l’abri des raids français et a laissé des soldats américains se porter volontaires dans l’armée du président mexicain Benito Juárez. Bien sûr, l’empire de Maximilien était voué à s’effondrer tôt ou tard, même si les troupes françaises étaient restées ou même si les États-Unis n’avaient pas soutenu le camp républicain, mais cet épisode a convaincu les hommes d’État américains que la doctrine Monroe devait être maintenue.

Le problème, cependant, était que la région comptait de nombreux États faibles qui, selon les mots du secrétaire d’État William Henry Seward, offraient « des tentations auxquelles les forts ne peuvent raisonnablement pas résister ». C’est là que réside l’origine de la stratégie de Washington visant à stabiliser la région par le commerce. Mais en entraînant leurs voisins dans leur orbite économique, les États-Unis ont créé de la fragilité plutôt que de la résilience : leurs voisins sont devenus trop dépendants du commerce américain.

Dans le passage peut-être le plus clair du livre, Mirski illustre comment le commerce du sucre d’Hawaï a contribué à provoquer la révolution qui a finalement forcé Washington – quelque peu à contrecœur – à l’annexer. Un traité commercial favorable avait stimulé la production de sucre d’Hawaï, à tel point que le sucre est devenu de loin le secteur le plus important d’Hawaï. Mais les plantations de canne à sucre nécessitaient un capital immense, du genre que peu d’autochtones pouvaient rassembler : ainsi, plutôt que de consolider la monarchie hawaïenne, le commerce a renforcé la classe des planteurs blancs tout en rendant Hawaï entièrement dépendant des exportations de sucre. Ainsi, écrit Mirski, « lorsque le Congrès a modifié les droits de douane sur le sucre en 1890, il a plongé Hawaï dans une spirale de crise économique et finalement de révolution ; Lorsque le Congrès a modifié les tarifs douaniers quatre ans plus tard, il a plongé Cuba dans sa propre crise économique et finalement dans sa révolution.

Ce type d’examen minutieux des facteurs idéologiques et économiques à l’origine de l’interventionnisme américain aurait été le bienvenu, mais Mirski est convaincu qu’en général ces facteurs importent peu. La seule interprétation de l’empire américain qui puisse apporter des preuves, dit-il, est une interprétation réaliste et axée sur la sécurité. Bien entendu, concède-t-il, « le problème de l’ordre n’a pas causé chaque intervention régionale », citant les expéditions à Cuba et au Panama, mais « elle a systématiquement orienté la politique américaine dans une direction spécifique, et Washington a rarement (voire jamais) pu s’écarter de ses restrictions, même si d’autres facteurs poussaient également dans la même direction. » C’est risquer sérieusement d’affaiblir la thèse par une exagération. Il aurait suffi que Mirski montre comment « le problème de l’ordre » a façonné le cours de l’interventionnisme américain, mais il cherche plutôt à montrer sa centralité inégalée.

L’école dite réaliste des relations internationales a eu tendance à adopter une vision sympathique de l’impérialisme ; Mirski estime cependant qu’il est « plus préjudiciable que probant » de qualifier la conduite des États-Unis d’« impérialiste ». Selon Mirski, nous devrions plutôt qualifier l’approche de la politique étrangère américaine d’« interventionnisme ». Quelles en étaient les causes ? « De 1860 à 1945 », écrit Mirski, « les États-Unis se sont retrouvés à intervenir à maintes reprises dans les affaires de leurs voisins, principalement pour une raison primordiale et paradoxalement défensive : prévenir la menace d’intervention de grandes puissances hostiles. » La légitime défense, plutôt que l’intérêt impérial, était le motif de la position géopolitique des États-Unis :

La logique et l’expérience ont donc conduit les décideurs américains à une conclusion qui semblait aussi tragique qu’inévitable : le moyen le plus sûr – parfois le seul – d’empêcher ses rivaux de combler les vides de pouvoir locaux était que les États-Unis les comblent en premier.

En termes simples, Washington avait d’intervenir : si Washington avait laissé les empires européens prendre ne serait-ce qu’une seule nouvelle colonie, dit Mirski, cela aurait pu déclencher une ruée pour les Amériques, un peu comme celle pour l’Afrique :

Voir des menaces partout n’était donc pas de la paranoïa ; c’était une réponse rationnelle à un monde plein de dangers potentiels. C’est bien sûr la tragédie de la politique des grandes puissances : le système international incite les acteurs rationnels à craindre pour leur sécurité et à agir d’une manière qui entraîne moins de sécurité – et bien plus de violence, d’effusion de sang et de guerre – pour tout le monde.

C’est la position réaliste exprimée dans les termes les plus clairs. Mais qualifier la belligérance des États-Unis de « rationnelle » est la version réaliste de l’opinion selon laquelle, selon les mots de WH Auden, « l’histoire des vaincus / peut dire Hélas mais ne peut ni aider ni pardonner ». Mirski dit qu’il n’a pas « l’intention de blanchir la conduite des États-Unis ». Cependant, affirmer que « malgré tous leurs efforts, les responsables de Washington n’ont pas pu échapper au problème de la logique fondamentale de l’ordre » est pour atténuer leur culpabilité. Pour paraphraser Kant : l’inévitabilité implique l’exonération.

Peut-on vraiment dire que les États-Unis craignent les menaces des puissances européennes ? Peut-être dans certains cas, mais pas de manière générale. S’il existait de telles menaces que Washington devait simplement intervenir, par exemple au Nicaragua, on aurait pu s’attendre à ce que les États-Unis investissent dans une flotte adéquate, capable de résister à une invasion européenne du continent américain. Mais la marine américaine, comme Mirski lui-même l’explique clairement, était risible jusqu’au milieu des années 1890 – et même à cette époque, elle ne s’est modernisée qu’à contrecœur. Ce que Washington craignait, ce n’était pas la reconquête européenne des États-Unis, mais les revendications européennes sur sa prétendue « sphère d’intérêt ». Mirski cite la déclaration d’Alfred Thayer Mahan selon laquelle la doctrine Monroe était motivée par des « idées purement défensives », mais ce n’est que pour réitérer le cliché selon lequel l’offensive est la meilleure forme de défense. De par sa nature même, la doctrine Monroe était agressivement impérialiste. La défendre, c’était protéger une sphère impériale.

« À tort ou à raison, les dirigeants américains étaient obsédés par la menace d’une grande puissance qui pesait sur l’hémisphère », écrit Mirski. Mais cela ne revient pas à dire qu’ils étaient obsédés par les menaces des grandes puissances contre les États-Unis eux-mêmes : ils n’avaient pas peur des menaces européennes contre les États-Unis mais contre la sphère impériale américaine. Mirski tient simplement pour acquis que les puissances européennes étaient prêtes à diviser l’Amérique latine comme l’Afrique. « L’un des éléments de preuve les plus convaincants soutenant l’existence d’une menace de grande puissance est le groupe de contrôle extra-hémisphérique », écrit-il. Cette formulation pseudo-scientifique illustre ce qui ne va pas dans le domaine des relations internationales : sa théorie simpliste, ses rares nuances historiques :

De 1870 à 1914, les Européens ont pris le contrôle politique d’au moins 85 % des nations auparavant indépendantes d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, y compris la Chine. L’Amérique latine a toutefois maintenu son indépendance vis-à-vis de l’Europe au cours de la même période, offrant des opportunités essentiellement identiques pour l’expansion européenne. On peut et doit s’interroger sur la manière dont les États-Unis ont tenté de sauvegarder l’hémisphère, en particulier sur leur tendance interventionniste qui dure depuis des décennies. Mais ce n’est sûrement pas une coïncidence si la seule partie du monde à avoir survécu pratiquement indemne à l’impérialisme européen était celle qui abritait une grande puissance jalouse qui a fixé la limite à n’importe lequel expansion à l’étranger.

Lorsqu’il est utilisé dans des polémiques, le terme « essentiellement » signale que quelque chose de crucial est éludé – dans ce cas, que les conditions n’étaient pas « essentiellement » les mêmes. Deux choses devraient être immédiatement évidentes. La raison pour laquelle les puissances européennes ne morcelaient pas l’Amérique latine était peut-être simplement parce qu’elles étaient préoccupées ailleurs : même l’Empire britannique ne pouvait pas s’emparer simultanément de la planète entière. Les pays d’Amérique latine avaient en outre déjà été colonisés : ils avaient expulsé leurs dirigeants impériaux, ce dont tous les pays européens se souvenaient très bien. Si Mirski avait simplement déclaré que le comportement européen en Afrique avait rendu les décideurs américains plus déterminés à soutenir la doctrine Monroe, personne n’aurait pu s’en plaindre, mais il ne peut résister à l’exagération.

“L’homme est le même en tous lieux et sous tous les climats”, a déclaré le dixième comte d’Aranda. L’Empire espagnol, prédit le comte, finirait par perdre ses colonies au profit des États-Unis, car c’est ce qui arrive « à toutes les époques avec les nations qui commencent à s’élever ». «Le temps», écrit Mirski, «a donné raison au comte». Ceux qui croyaient que les États-Unis, avec leur amour vanté de la liberté, pourraient résister aux tentations du pouvoir se trompaient. C’est l’une des idées de la théorie réaliste : le pouvoir compte plus que les principes. En empilant les exemples les uns sur les autres, Mirski montre comment de nombreux présidents américains ont vendu leurs principes – à mon avis plutôt bon marché – en échange d’un accroissement de la puissance des États-Unis. Les bonnes intentions importaient peu : Grover Cleveland pensait que l’éviction de la reine Liliuokalani d’Hawaï avait été un scandale moral, mais son gouvernement a néanmoins collaboré avec les putschistes. Pour contrer l’idéalisme libéral naïf, l’école réaliste est indispensable.

La vision tragique de la nature humaine que le comte a exprimée a quelque chose d’atout, mais elle est plutôt réductrice. Oui, les gens ont, pour reprendre l’expression de Hans Morgenthau, une l’esprit de domination subjuguer les autres, mais ce n’est pas tout ce que signifie être humain. Le défaut du réalisme de Mirski est qu’il est beaucoup trop simple. Admettant consciencieusement que « d’autres facteurs » comme l’idéologie ou l’économie auraient pu jouer un rôle marginal, Mirski procède dans des paragraphes hâtifs pour minimiser leur rôle. Il finit par essayer d’expliquer trop par trop peu. Exagérer quelque peu : c’est considérer les relations internationales comme un grand jeu de risque, où le seul objectif de chaque empire est d’assurer son hégémonie. Par exemple, il affirme que « le problème de l’ordre » associé à l’imperfection humaine explique pratiquement tous les conflits depuis la Première Guerre mondiale jusqu’à la guerre actuelle en Ukraine et la montée de la Chine. Pour revendiquer une telle théorie, il la réduit à une banalité : l’instabilité offre des opportunités d’expansion impériale. Mais nous le savons depuis Thucydide.

La source: jacobin.com