Après Beethoven, rares sont les compositeurs nommés Ludwig. Le numéro deux sur la liste était Ludwig Spohr, raisonnablement grand à son époque, bien que seulement quatorze ans plus jeune que son illustre prédécesseur. La réputation posthume de Spohr ne fait que la plus petite égratignure de la terre assombrie par l’ombre géante de Beethoven.

Le leader actuel de Ludwig est Ludwig Göransson, un Suédois désormais installé sur les rives dorées d’Hollywood. En 1984, les parents de ce Ludwig des derniers jours ont eu le charmant culot de lui donner le nom du symphoniste aux cheveux fous et malentendant. Sans se laisser décourager par l’anxiété de l’influence (ou en soumettant leur progéniture à la même chose), ils ont lancé leur petit Ludwig dans une vie musicale qui l’a finalement conduit à un Oscar de la meilleure bande originale et à une carrière florissante pour le plus grand écran – et les plus petits aussi.

Pas encore quarante ans, Göransson a les cheveux (longs et souvent soignés) et les ambitions symphoniques de son homonyme. Peu importe qu’avant que Beethoven n’atteigne l’âge de quarante ans, il avait produit bien plus de musique—et, la plupart le prétendraient encore aujourd’hui, bien meilleure—que Göransson, notamment la fatidique Cinquième Symphonie et la joyeuse Sixième “Pastorale”. La symphonie «Pastorale» de Beethoven est composée d’une série de scènes animées, parmi lesquelles un flashmob au bord du ruisseau, un orage en technicolor et une après-fête paysanne. Autrement dit, une extravagance de quarante minutes composée 200 ans avant l’invention de l’image animée qui est en fait une bande sonore à la recherche d’un film. Heureusement, le premier Ludwig a été épargné en voyant Disney mettre la main sur une partie de son sixième pour Fantaisie de 1940 où il a utilisé sans vergogne sa tension pour conjurer une princesse féerique flottante répandant sa poussière magique sur des troupeaux de faunes potelées et de licornes et des familles de mamans et de bébés Pégase pastel. C’était loin de Stanley Kubrick Une orange mécanique de 1971, qui a transformé – défiguré, diraient beaucoup – la fraternité universelle du 9 de Ludwig Vanème dans une incitation à la violence sadique.

En 2018, Ludwig G a remporté son Oscar pour Panthère noire, un film dans lequel seuls deux acteurs blancs apparaissent, tous deux des tueurs à gages. On pourrait penser que le compositeur hors écran était blanc pour étayer une position beethovenienne embrassant l’universalité de la musique; des conjectures farfelues selon lesquelles Beethoven lui-même était noir ont récemment été écartées.

Le score de Göransson pour Panthère noire avait un balayage symphonique, une grandeur chorale, une énergie rythmique et un lyrisme mélodique, ces éléments souvent infléchis avec des touches africaines. Le compositeur a collaboré avec de nombreux musiciens africains sur le projet et les a dûment remerciés dans son discours d’acceptation des Oscars, des mots non précipités et sincères qui lui ont montré, au moins dans ce moment public, qu’il était un homme modeste et doux – une race rare à Hollywood. Beethoven brandissant la statuette dorée alors qu’il lançait une diatribe d’un idéalisme provocant aurait fait une meilleure télévision.

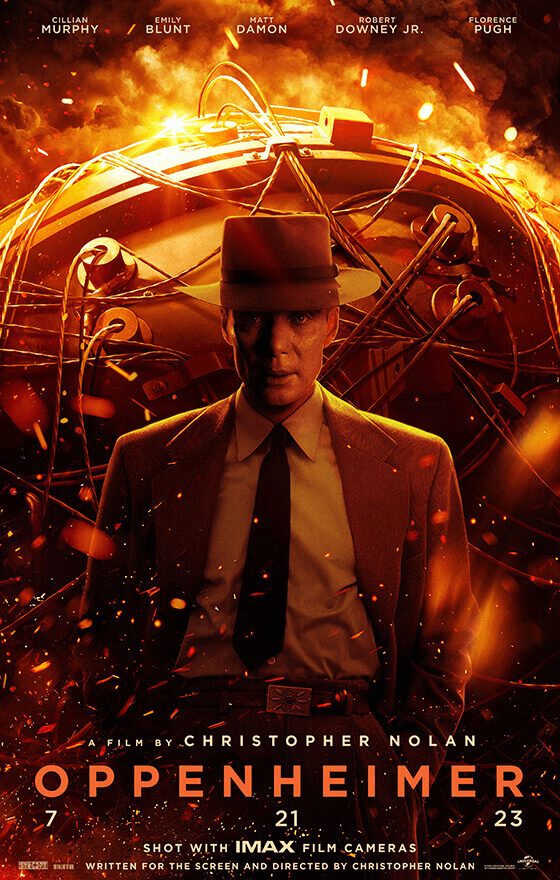

Göransson reprend ces feux symphoniques en Oppenheimerdont l’histoire, comme celle de Panthère noire, active une substance presque magique. Le Panthère noire McGuffin s’appelle Vibranium, vu pour la première fois dans le film utilisé pour fabriquer une hache qui est sur le point d’être volée dans une vitrine de musée par ces deux tueurs à gages blancs. Göransson traite le moment où les doigts humains touchent la substance et sont instantanément élevés en demi-dieux avec une sonorité suspendue d’électronique et de cordes, en équilibre comme au seuil d’un potentiel et d’un danger inimaginables.

Dans Oppenheimer la substance est l’uranium. Un péché Panthère noire, cette dernière bande-son oscille entre, et combine astucieusement, le grand hyperbolique et le grinçant délibérément : des figures cycliques d’un timbre minimaliste tournent sur place ou galopent vers nulle part, l’héroïsme abstrait du but. Les figures qui ricochent sont imprégnées de la frénésie d’une mouche prise entre des vitres ou de particules subatomiques qui se claquent les unes contre les autres – un bruit en sympathie avec le plan plus large de l’univers, s’il en existe un.

Oppenheimer dure trois heures, la bande sonore disponible dans le commerce dure la moitié de ce temps, mais j’ai eu l’impression en regardant le film dans une salle comble samedi soir dernier que la musique était presque continue. L’exception à ce soulignement implacable vient, comme on pouvait s’y attendre, avec le silence rugissant juste avant l’explosion de la bombe d’essai à Trinity dans le désert du Nouveau-Mexique. Le Destructeur de mondes résonne alors de manière encore plus assourdissante.

Le réalisateur Christopher Nolan a basé son scénario sur la biographie gagnante du prix Pulitzer Prométhée américain : Le triomphe et la tragédie de J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin Sherwin. Nolan choisit judicieusement de ne pas parcourir chronologiquement trente ans de la vie du personnage principal, de sa rencontre avec les théories révolutionnaires de la mécanique quantique dans l’Europe des années 1920, aux enquêtes scientifiques de grande envergure et sympathisantes de gauche des années 1930 à Berkeley, en passant par World La Seconde Guerre mondiale et le projet Manhattan dans les années 1940, à la peur rouge des années 1950 et à la révocation de l’autorisation de sécurité d’Oppenheimer qui fournissent l’anti-climax du film. Au lieu de cela, Nolan replie ces événements – personnels, politiques, scientifiques – dans une matrice complexe dont le cours pourrait être parallèle aux modes de pensée d’Oppenheimer : le film est une vague continue faite de particules narratives qui sautent d’un état à l’autre.

Même s’il est méticuleusement opulent dans sa conception de production qui met à l’écran trois décennies de films, de vêtements et de décors du milieu du siècle, Oppenheimer embrasse le célèbre dicton « Le temps est une illusion » prononcé par Einstein (joué dans le film avec une distance résignée par Tom Conti), un ancien prophète dépassé par l’histoire, errant non pas dans le désert mais à travers les vastes pelouses de l’Institute for Advanced Study à Princeton où Oppenheimer sera, pendant un certain temps, directeur.

La musique de Göransson est la force invisible qui lie le récit atomisé du film, comblant ces ruptures dans le tissu narratif lorsque les éléments de l’intrigue et les idées concurrentes de l’histoire et de la science se heurtent. Les montages de trous de ver au fil des décennies sont reliés par la bande originale. Dans un cadre plus large également, les découvertes et les développements qui changent le monde dans le désert résonnent musicalement à travers le temps avec les manœuvres politiques qui entraîneront la perte d’Oppenheimer une décennie plus tard.

Les titres vus au début du film – “Fission” et “Fusion -” tentent de délimiter deux zones temporelles et de clarifier cette confusion potentielle. Les sections « Fission » (Europe – Berkeley – Los Alamos) sont tournées par le directeur de la photographie Hoyte von Hoytema dans des couleurs riches aussi humides et enivrantes que les cocktails servis en quantité. Oppenheimer est une vie chromatique de conquête scientifique et sexuelle.

“Fusion” les rassemble lors de l’audience d’habilitation de sécurité ultérieure et est projeté en noir et blanc, comme si l’ambition colorée et l’imagination scientifique chromatique d’Oppenheimer avaient été épuisées par les radiations. La bombe a blanchi ses joues rouges et ses yeux bleus pénétrants. La musique est inquiète, élégiaque, détachée, vaincue.

Cillian Murphy joue le rôle-titre avec un égoïsme dédaigneux miné par des doutes moraux. Comme pour les sections fusion/fission du film, son Oppenheimer veut jouer dans les deux sens. Le savant monomaniaque ne peut s’empêcher de déchaîner le destructeur de mondes, le philosophe moraliste en lui veut refouler le génie dans la bouteille de plomb.

Pour saisir cette dualité, Göransson génère des motifs cycliques qui évoquent les vérités élémentaires mais aussi poussent inexorablement vers la connaissance, aussi destructrice soit-elle. Les ruminations sur la théorie quantique et l’ambition scientifique conduisent Nolan à générer des images abstraites en mouvement de couleurs d’arc, qui pourraient être des particules subatomiques ou des explosions d’étoiles, deux sujets qui ont engagé le génie d’Oppenheimer. Göransson est adepte de la création d’arrière-plans sonores statiques sur lesquels jaillissent des rythmes et des motifs, suggérant une perspicacité scientifique et un conflit humain. Les hypothèses sur l’univers à tous les niveaux – des atomes aux étoiles – sont imprégnées d’une résonance métaphorique, comme dans “Gravity Swallows Light” de Göransson, qui commence par une ligne de basse descendante lourde, éprouvée, voire beethovenienne, marquée d’une fatalité tragique. Les effets sonores de grattage fonctionnent comme des grains jetés dans le mécanisme céleste qui produit l’harmonie des sphères. En désaccordant le monde, Göransson crée une angoisse tenace contre laquelle les mélodies nostalgiques se désintègrent en résignation et en perte.

À la fin, lorsque la poussière d’étoiles se dépose, ce n’est pas Göransson le soi-disant Beethovenien que nous entendons, mais plutôt une écoute de la narcose synthétisée du Vangelis de Coureur de lame. Une autre figure de basse descendante évoque par réflexe des pensées sur la perte de Promethean Oppenheimer. La musique monte comme sur des nuages de champignons célestes pulsés par le rayonnement du synthétiseur, le cri du cosmos au-delà et le bruit des rotors et des systèmes d’allumage de missiles s’engageant en bas. Le portrait sonore final est celui d’un homme condamné par la quête fructueuse du feu atomique, mais néanmoins un homme sacré.

Oppenheimer est bon pour quelques éclats de rire face au narcissisme aveuglant du Dr Atomic, mais ne fait pas rire autrement. Cette fusion du son musical et de l’image en mouvement est un truc mortellement sérieux.

En 1801, Beethoven écrivit la musique d’un ballet intitulé Les créatures de Prométhée. Son ouverture a toujours sa place dans la vie contemporaine des concerts symphoniques. Les accords d’ouverture foudroyants et la résolution héroïque de l’introduction lente font place à un allegro antique qui pourrait être entendu pour parodier l’ouverture de Mozart. Mariage de Figaro, comme si, peut-être, il y avait quelque chose de bizarrement comique à voler le feu aux dieux et à céder sa force destructrice à la race humaine. Comme dans la sombre farce de Dr Folamourle monde pourrait se terminer non par un bang ou un gémissement, mais par un rire.

Source: https://www.counterpunch.org/2023/07/28/ludwig-and-the-bomb-an-oppenheimer-symphony/